经常关注田径赛事的朋友们知道,在田径比赛中,400米是短跑项目中的最长距离,从800米一直到10000米的项目被称为中长跑。两者从比赛中的起跑方式,到运动员的日常训练,都有很大的不同。

那么,为什么是800米而不是600米、1000米呢?

通过下面的研究,不仅可以收获冷知识,背后的运动科学原理还和我们日常的间歇训练有关联哦!

800米是无氧跑吗?

跑步爱好者们都知道,如果单趟目标是800米的话,我们可以用A(四区)甚至更高的配速完成。因此很多人会认为,800米属于“无氧跑”,考验的是无氧能力。

于此同时,很多专攻中距离项目的运动员,日常的训练中却包含大量的低强度运动。这是为什么呢?

澳大利亚巴拉瑞特大学(University of Ballarat)的科研机构在2001年的一项实验也许可以给我们答案。

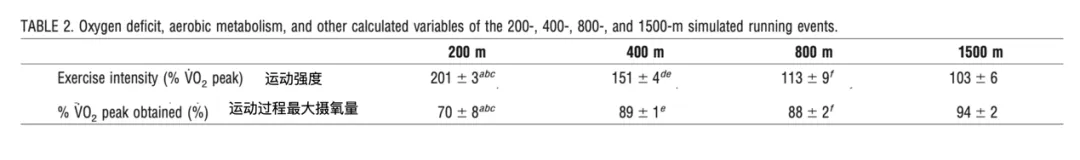

在这项实验中,若干名专攻200米、400米、800米和1500米的运动员,在实验室环境下全力完成一次各自擅长的项目,全程通过科学仪器收集呼吸代谢数据。其中有两个指标比较值得注意,一个是运动强度,一个是运动过程最大摄氧量。两个指标都以运动员各自测得的最大摄氧量百分比来表示。

不同专项运动员关键数据对比

从运动强度上看,200米和400米项目中,运动强度远高于最大摄氧量(分别是201±3和151±4%VO2max),从800米开始,运动强度更加接近最大摄氧量(113±9%VO2max);

从运动过程来看,200米项目中运动员所达到的摄氧量最大值是个人的74%,而到了400米以后,这个指标达到了90%左右。

这说明,尽管运动强度都很高(1500米的配速在6区以上),但是不同距离下供能系统的比例是不同的:

在400米以下全力跑时,有氧系统供能的比例相对较低,强度远大于实际的摄氧量。

经常跑步的朋友在进行间歇训练时,心率变化往往“跟不上”配速的变化,也是这个原因;当运动距离达到800米及以上时,有氧供能的比例已逐步上升并开始占主导地位。

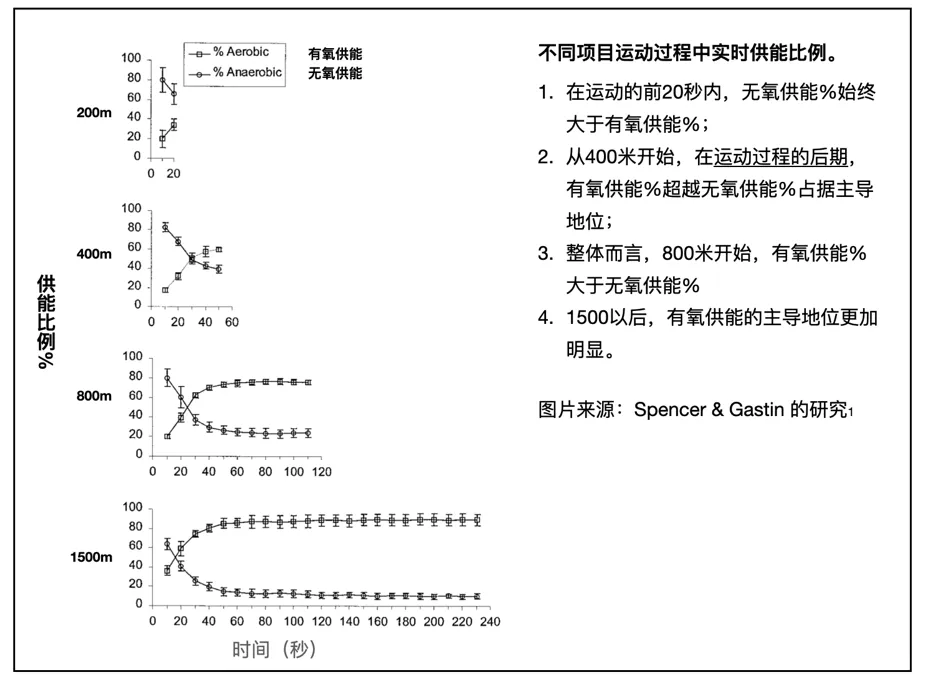

不同项目运动过程中的实时供能比例

实验人员实时供能比例的估算结果也验证了这一猜想:如上图所示,400米项目的后半段有氧供能比例开始超过无氧供能;而到了800米,有氧供能的整体占比超过了无氧供能。

可以说,从400米到800米是有氧和无氧供能比例关系的“翻转点”。这也是400米被归类为短跑而800米和1500米被归类为中距离跑的原因。

间歇训练中强度区间与距离的关系

上面的“冷知识”,和我们日常的间歇训练有什么关系呢?

上面的研究告诉我们,即使对于高水平运动员,面对800米这样比较短的竞赛距离,有氧基础也非常重要。研究中作为样本的运动员,测得的最大摄氧量在65ml/(kg·min)以上,在RQ里也应该是跑力70甚至更高的大神。我们可以透过RQ后台的数据来体现专业运动员与我们的差异:

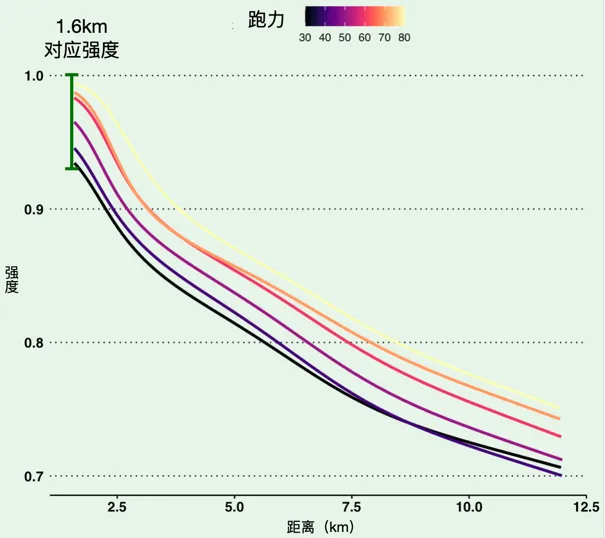

不同跑力用户的运动强度-距离关系

从上图可以看出,跑力更高的用户可以用更高的运动强度完成相同的距离。大家还记得在上一节的研究中,1500m专项运动员完赛的运动强度在103%VO2max左右,基本对应跑力75-80的标准。这也就解释了,为什么同样是间歇训练的课表,如果以距离位标准,跑力越高的用户可以用更高的配速区间完成;如果以强度为标准,随着训练的展开,能力的提高,我们可以逐步完成更远的距离。

对于专业运动员而言,800米可能是中长跑的“起点”,而对于业余跑者而言,可能200米、400米就已经是我们的“中长跑”,所以永远不要忽略有氧基础的重要性哦!

文/Rui

参考文献

1.Spencer MR, Gastin PB. Energy system contribution during 200- to 1500-m running in highly trained athletes. Med Sci Sports Exerc. 2001 Jan;33(1):157-62.doi:10.1097/00005768-200101000-00024. PMID: 11194103.