分析 | 2025北京马拉松 RQ跑者数据解析

分析 | 25年北马RQ跑者数据解析

图片来自官网,侵删

2025北京马拉松,有32,000名跑者(参赛名额,实际人数略少),奔驰在国马的赛道上!北京也为这一场盛大的跑者盛事,准备了近乎完美(低温、无风、暖日)的天气!

天时,搭配着赛道优化的地利,将国内单场比赛破三人数,一举拉高到4,764人(根据跑步研究室推论,实际破三人数在4,759~4,764)。这一人数不只是突破北马2024年的3,004人,也高出原先国内单场破三人数最多的2024无锡马(3,423)1300+人。

图片来自官网,侵删

破三的终点前,满满的都是每一位坚持训练,在赛道上将自己最后一点能量,充分压榨释放后的跑者。

目前最新历年赛事破三人数排名:

历年破三榜单

RQrunner

RQ跑者,同日,除了北马外,还有另外一场也是众所瞩目的杭州马拉松;根据使用RQrun平台,上传同步11月2日比赛记录的跑者数据,以下整理与统计*1,提供大家参考。

*备注:

1. 数据统计,以11/2 18:00前;同步至RQrun平台的纪录为统计基础。

2. 全马人数,以主办方额定报名人数为计算依据。

3. 成绩计算,以手表整笔记录时间为比赛时间。

4. 所有数据,皆经去敏处理,以分组或全体进行统计,不针对个人数据展示,目的是与跑友分享不同成绩阶段,跑步相关数据间差异性,作为后续科学训练参考依据;若希望排除不纳入统计,请来信告知 (support@rq.run)。

根据RQrun平台记录的历史最佳成绩,今年参加北马的4,475位RQ跑者,有1,518位PB成功;杭马则有378位跑者PB,取得了个人成绩上的突破,夏训的努力,收获甜美的果实!

图片来自网络,侵删

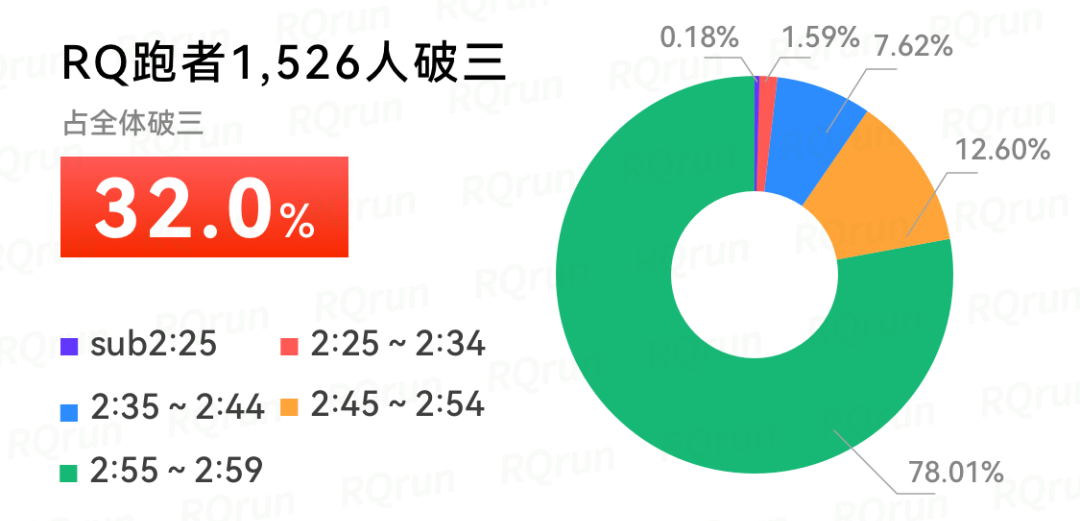

破三比例

北马破三跑者中,同步记录至RQrun的比例,男跑者有1,502位,女跑者有24位,占全体破三32%。

进一步来看,破三成绩分布,主要集中在最后5分钟,78%;其中,最后一分钟(2h:59m)内越过终点线破三,一共有151位,9.8%。

再由另一个角度来看,1,526位破三跑者中,有76位跑者为“首破三”,占比4.9%;杭马RQ跑者,则有276位破三,其中11位是首破三跑者。恭喜首破三跑者在11月2日完成了目标!

图片来自网络,侵删

数据分析

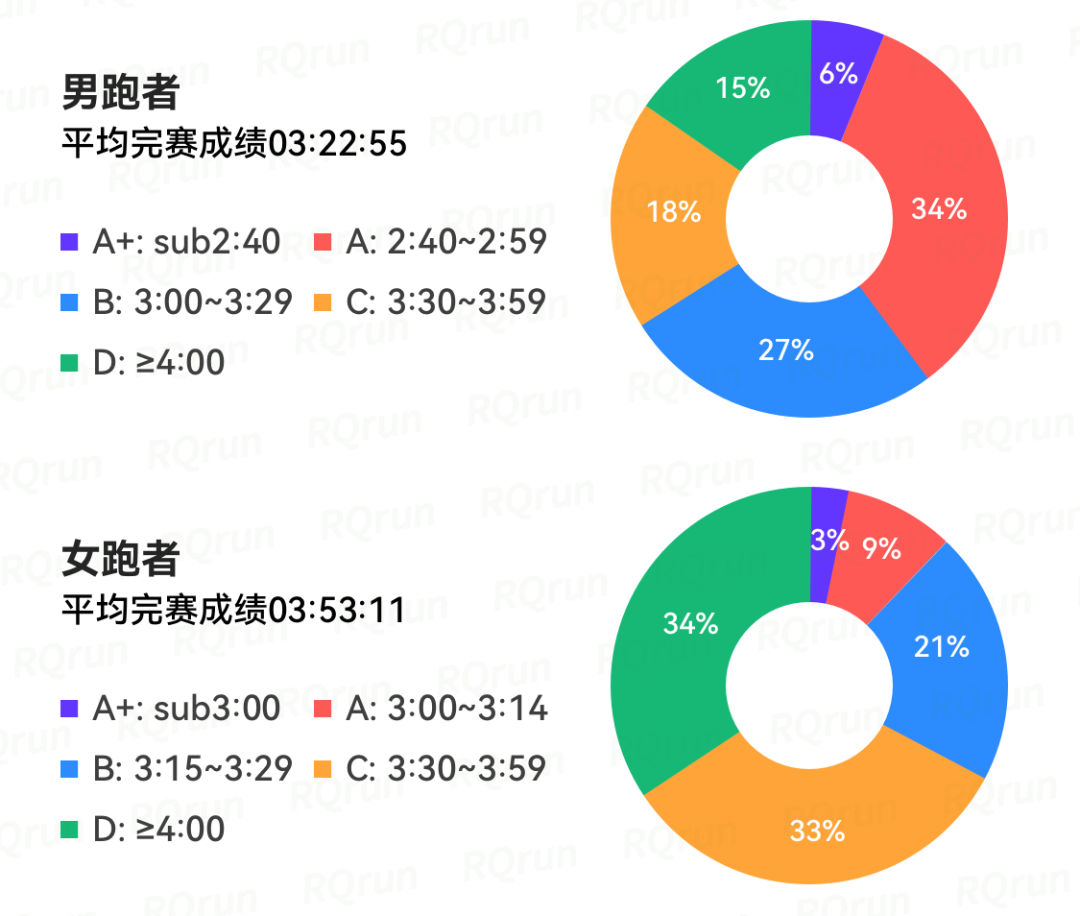

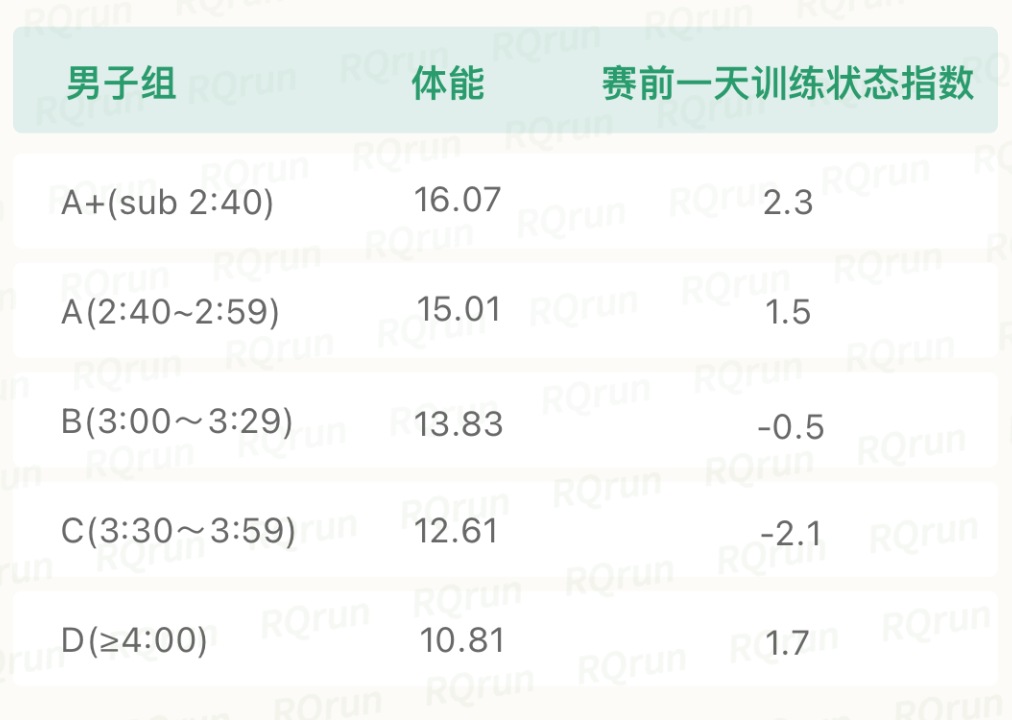

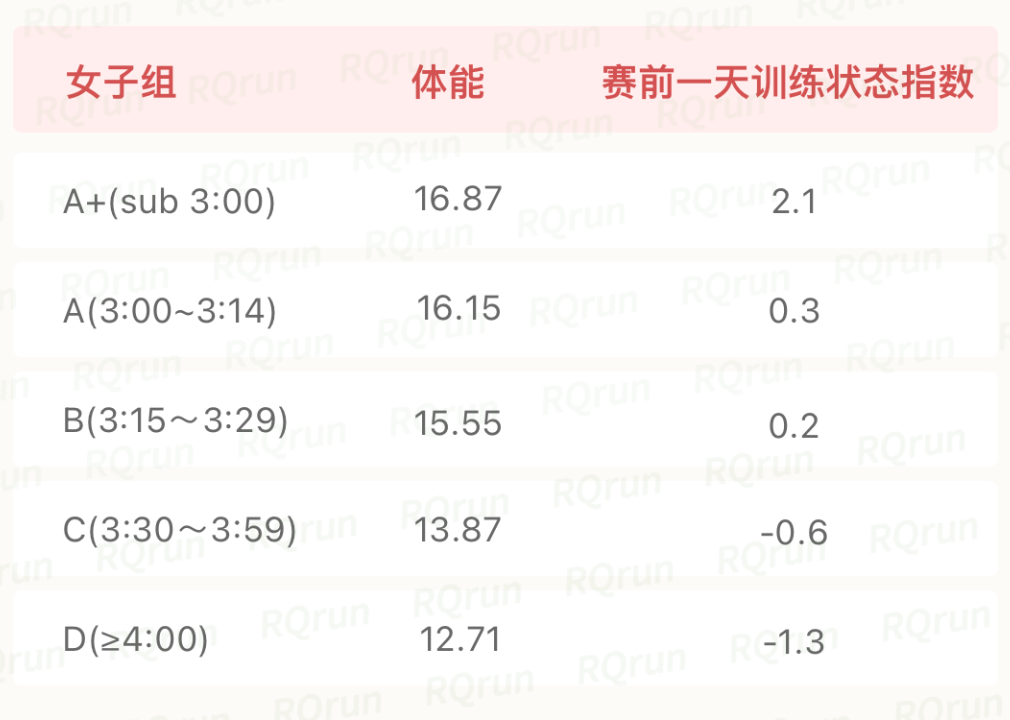

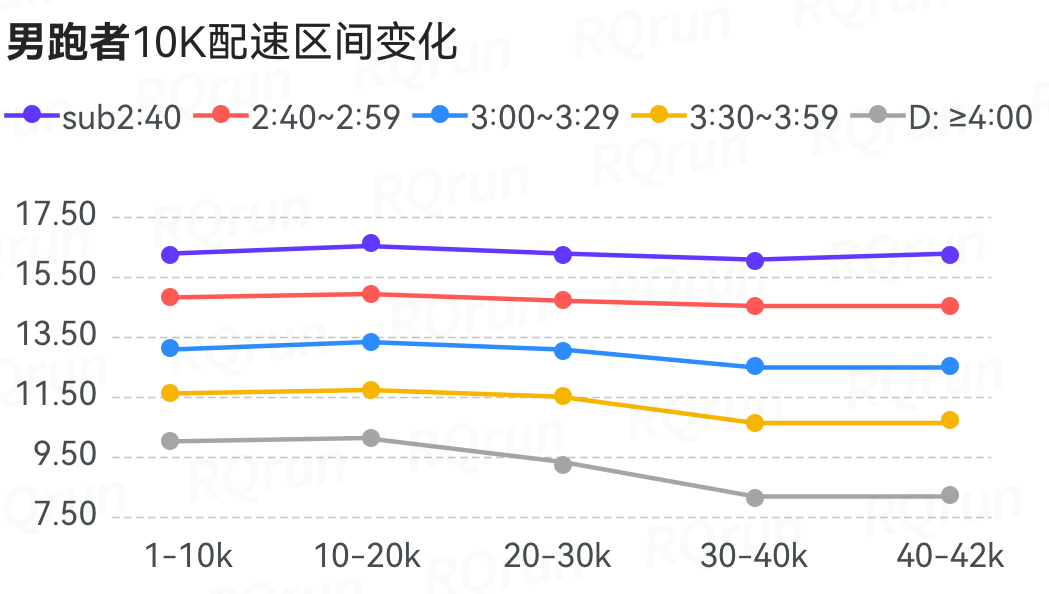

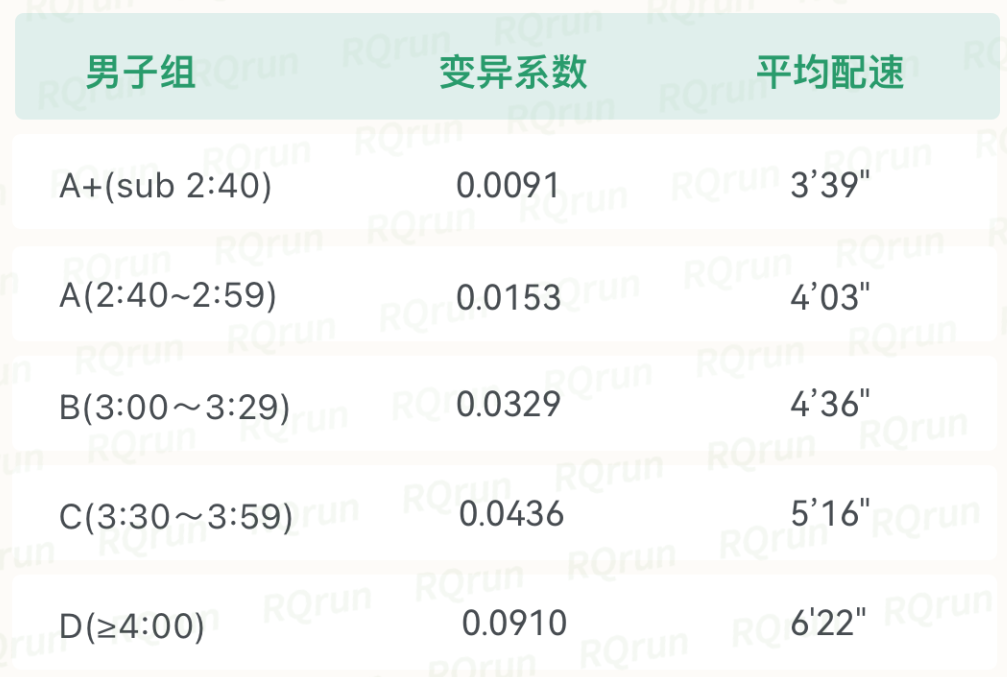

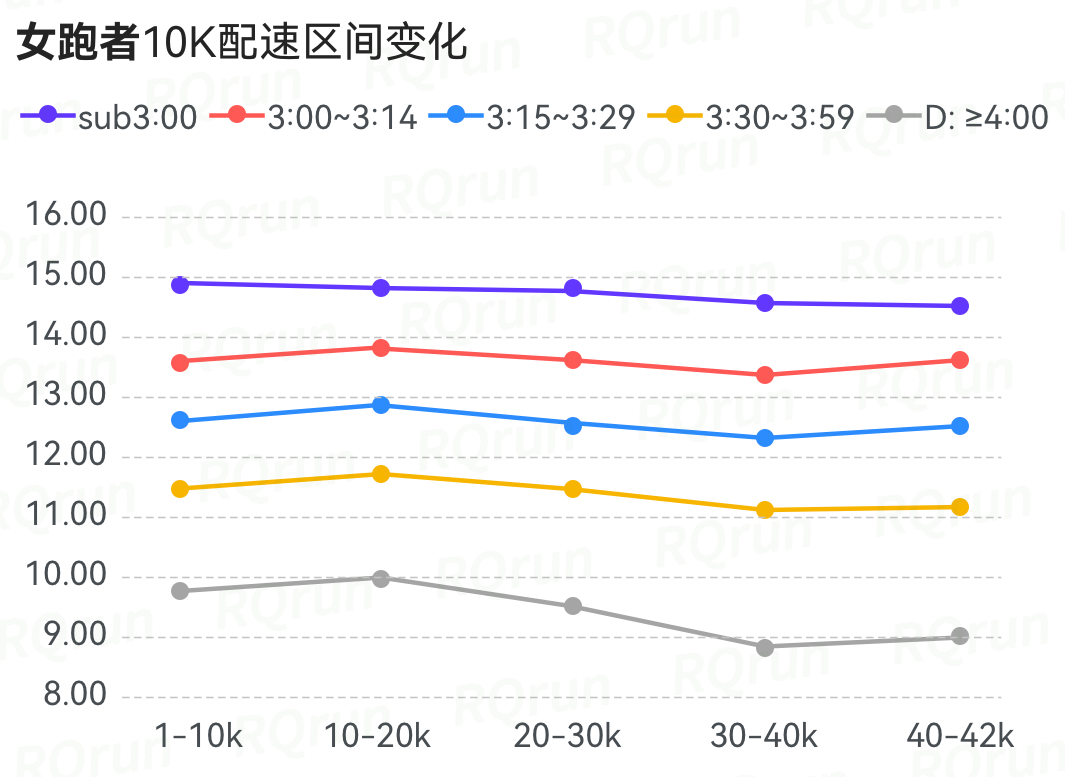

接下来,小编进一步整理跑者数据,提供作为训练/备赛参考。男生以2:40、3:00、3:30和4:00作为分组依据,女生则以3:00、3:15、3:30和4:00作为分组依据。成绩分布的比例,男跑者平均完赛成绩3h:22m:55s,女跑者平均完赛成绩3h:53m:11s。

男跑者成绩分布集中在2:40~2:59(A组),加总A+和A两组,占比居然高达40%,北马果然是破三跑者的秋季目标赛事。另外一方面,女跑者部分,增加了以3h:15m为分水岭,通过数据的统计,一起来看看不同成绩区间有何差异。

RQ跑力分析

RQ跑力,当前跑力(排除最高与最低五位)范围、中位数和该组平均成绩。长距离赛事,过程中,有各种不同的变数,外在环境或自身训练状态等等,都会对最终成绩造成影响;因此,有比赛型选手,也看到有表现失常的情形。

2025北马 · RQ跑力(男)

2025北马 · RQ跑力(女)

训练负荷分析

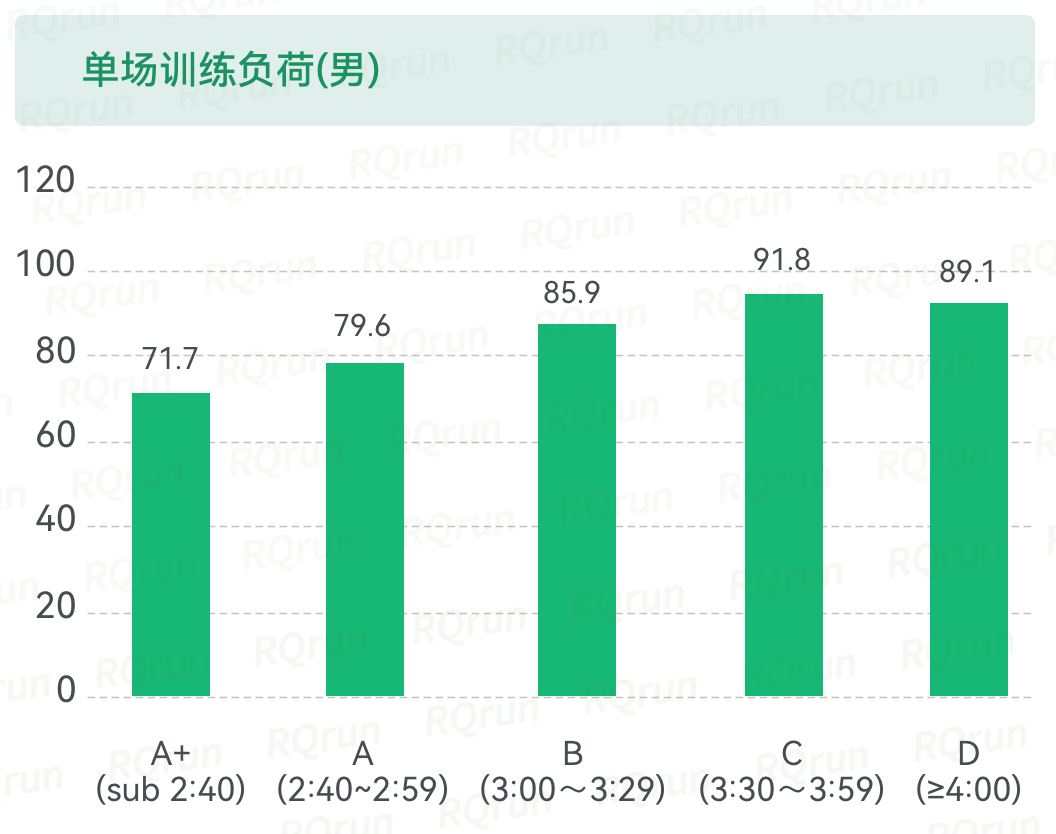

根据历史统计数据,一场全马比赛训练负荷,介于90~120之间。成绩好的跑者,跑步经济性高,在适当分配体能前提下,以更短时间完赛,一场比赛的总训练负荷可以看出明显较低,更高效率的分配、使用身体能量。

2025北马 · RQ训练负荷(男)

2025北马 · RQ训练负荷(女)

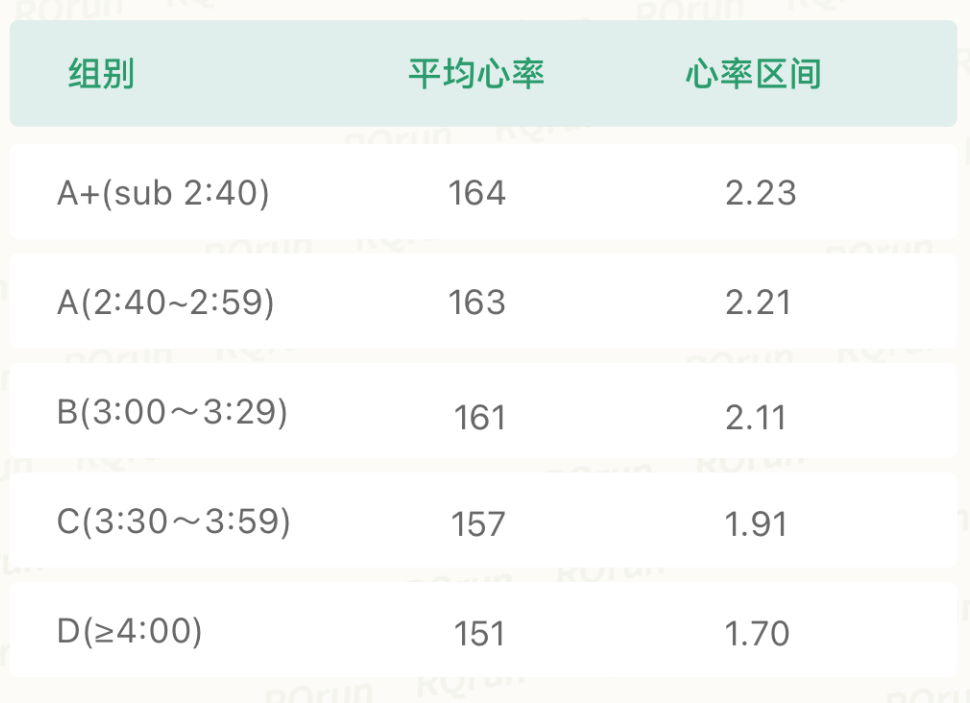

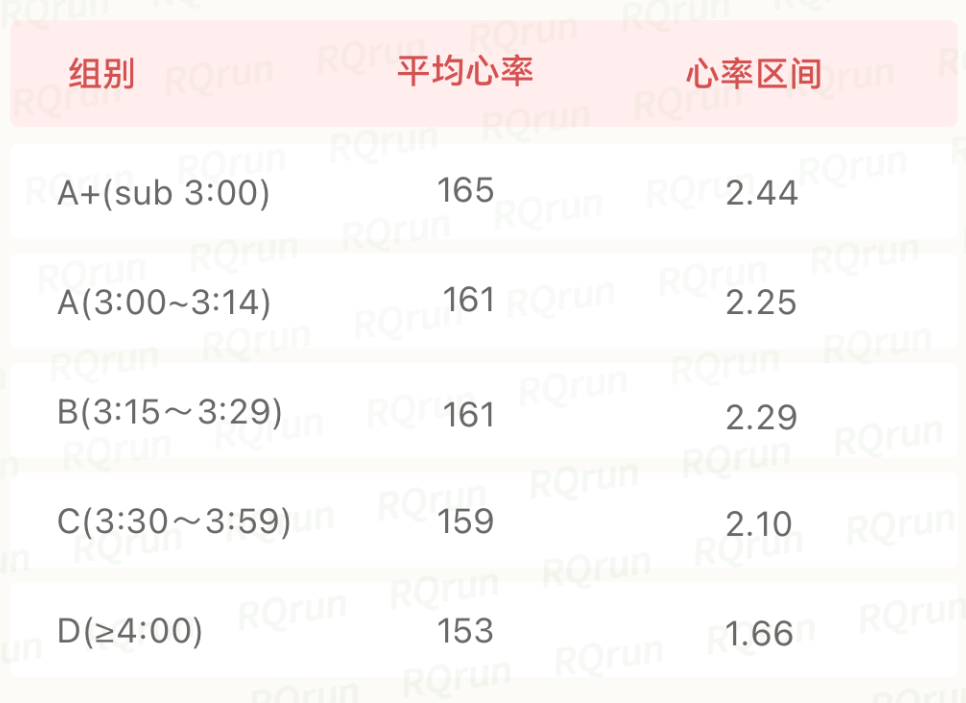

虽然单场比赛的总训练负荷低,但是并不代表A+/A组选手过程轻松;因此,由心率值/心率区间(采用储备心率区间)进一步了解不同组别跑者,在运动过程中,承受的运动强度差异。(总训练负荷代表一场比赛,承受的总压力/负荷)

2025北马 · 心率(男)

2025北马 · 心率(女)

以分组平均值,A+/A组跑者,经过周期科学训练,具备了能持续在高强度状态下推进的能力;相反,C/D组的跑者,当体能储备不足时,很容易遭遇前半程能量输出过高,以致于后半程停下脚步,或是跑走结合的状态,因而平均心率较低。

图片来自网络,侵删

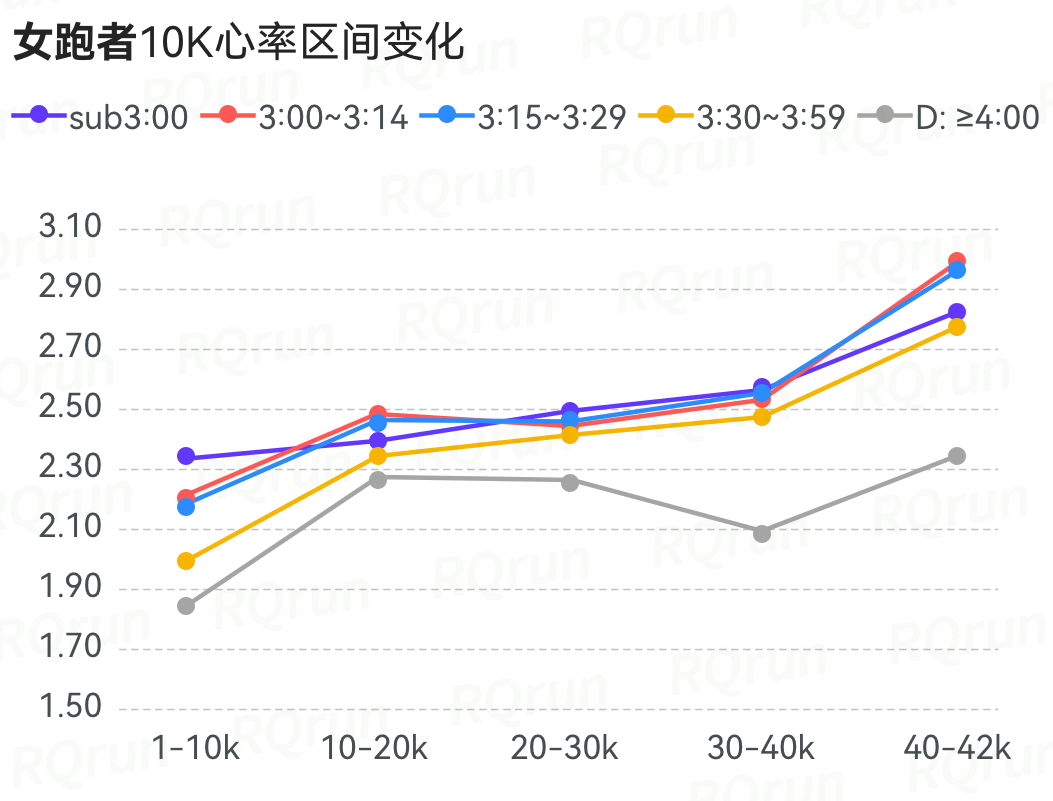

心率区间变化

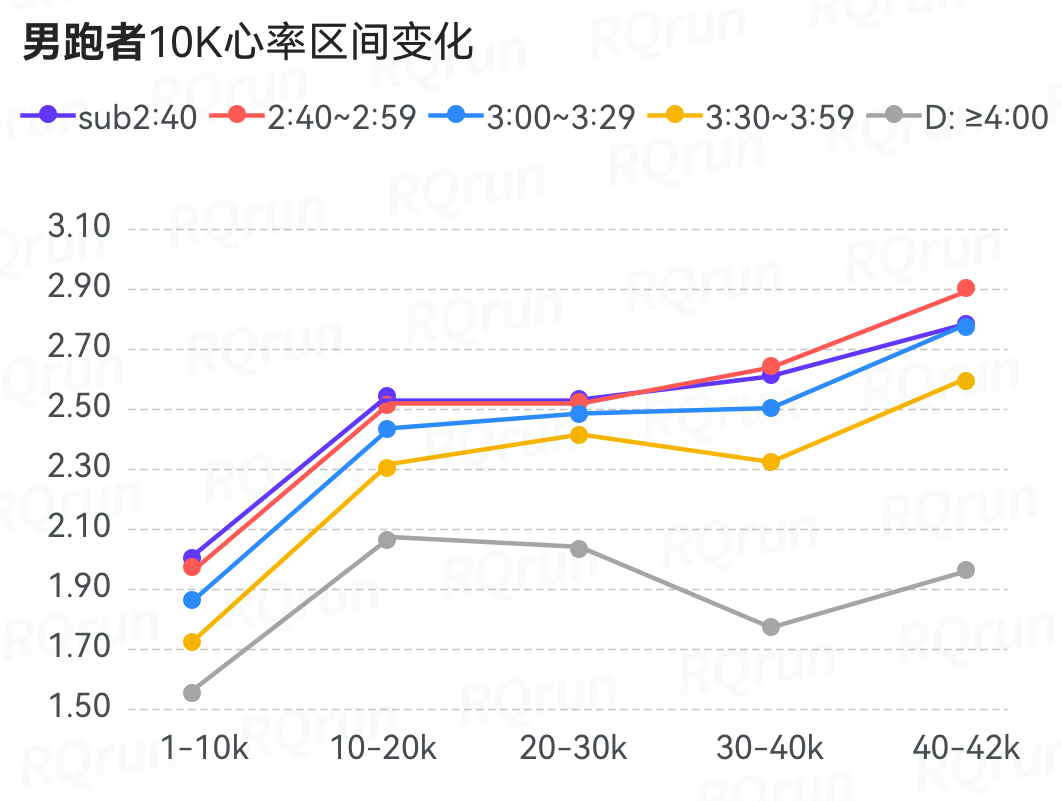

此外,我们进一步来看看,各组跑者,在比赛过程中的心率区间变化,每十公里,计算一次心率区间平均。

由心率区间平均值的变化趋势,可以看出今年北马起跑时温度只有5℃的影响,对比今年初的无锡马拉松,无论男女跑者,前10公里的平均心率区间,最低都有2.1;而我们看到北马男跑者,最高也没有超过2.1,形成了强烈的对比。虽然温度低,可以让核心温度维持低档,延缓疲劳的累积;但相反的,起跑心率低,也代表着热身不足,未能充分激活身体各肌肉群,运动效率上将大打折扣。

我们观察到:

男跑者,A+/A组,心率区间变化几乎一致,唯一差别是,A+组跑者,最后冲刺阶段,心率变化更小,能以更省力的方式抵达终点。女跑者,则是A/B组心率变化走势一致,也就是sub3:30这一成绩段。

前10公里,A+/A组,甚至B组跑者,前10公里的平均心率区间相较C/D组跑者高,代表很好地利用赛前的时间,充分进行热身,让身体在一开赛,可较快地进入高效运动状态。

B/C/D组跑者,都有出现心率下滑的情形,只是出现的时间早晚不同,成绩相对理想的跑者,B/C组,仅有微幅下滑,出现在最后10公里左右。但D组跑者,过半程就出现心率下滑,合理堆论,此时,对于体能储备不足跑者,已开始陆续出现抽筋,肌肉疲劳等情形,进而停下了脚步缓和,心率也随之下降。

因此,在前半程 - 体能充沛阶段,如何压住配速,持盈保泰,为后半程的输出保留体力,是重要的比赛策略之一,也需要纳入平日训练计划中。

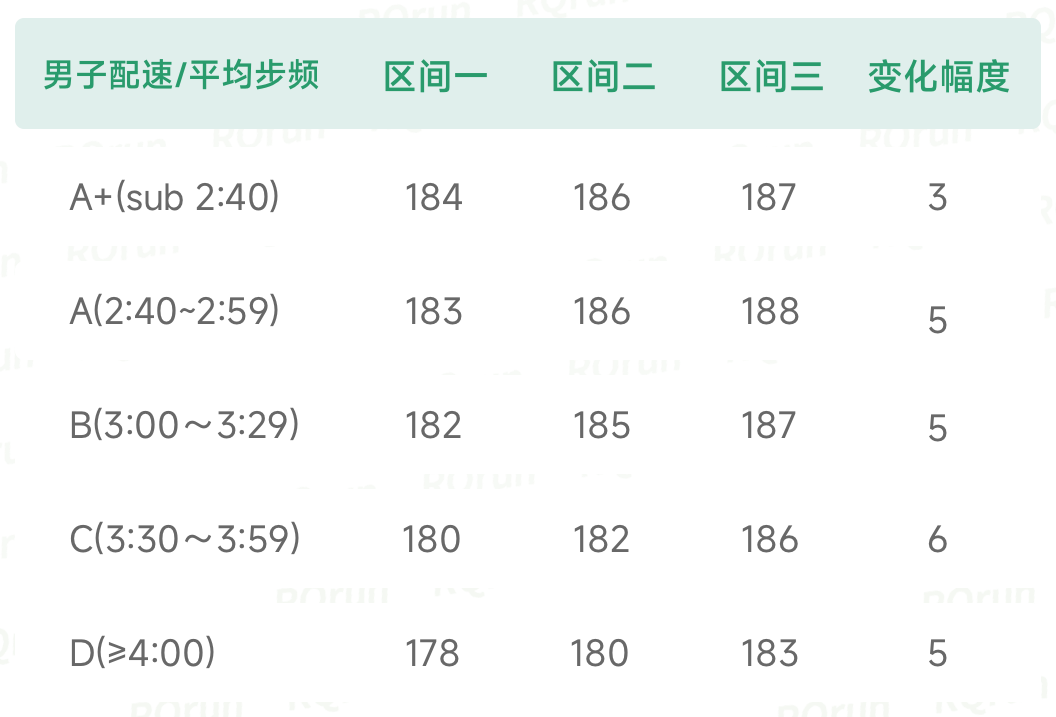

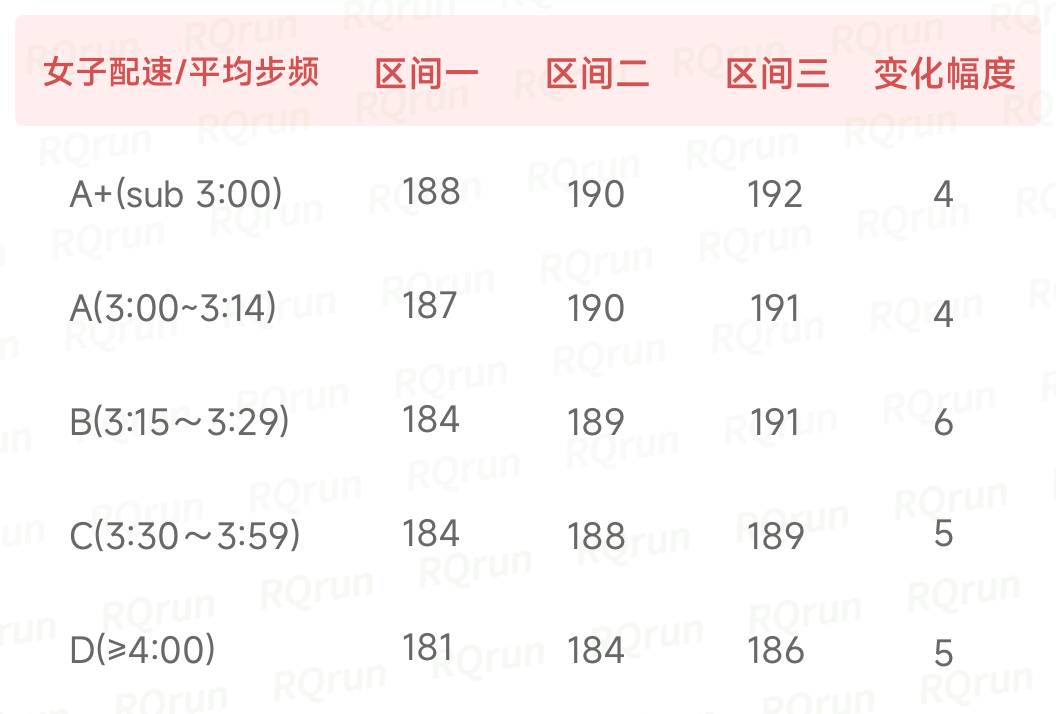

步频/步幅/触地时间

以下比赛数据统计,不考虑不同设备间的差异性,以原始数据为统计基础。

2025北马 · 步频/步幅/触地时间(男)

2025北马 · 步频/步幅/触地时间(女)

上述表格中,成绩越好,步幅越大,触地时间越短;这需要强大的下肢刚性与核心力量,让跑动过程中,身体滞空(腾空)的时间延长,在相对低的步频情形下,跑动经济性最佳。

另一方面,跑步技术,可通过不同配速区间的步频来判断;当配速区间1/2/3之间的差异越小,表示跑者可通过跑步技术与核心力量,加大前倾角度,提高后脚拉起高度,进行速度的提升,而不需要提高步频提速。(可在APP中,分析->技术,查看或是比对不同时间段,不同配速区间的步频平均值,了解跑步技术的变化)

以下是各组跑者,在赛前30天,配速区间1/2/3的步频平均值,可以看到,成绩越好跑者,不同配速区间的步频差异越小,也表示成绩好的跑者,提速过程,步频基本上维持不变,借助身体核心力量,后脚拉起更高,前倾角度更大(上半身垂直与着地脚形成的角度,不是上半身向前倾倒),延后前脚落下时间,创造更长腾空时间,进而步幅增加,配速提高。

赛前30天 · 步频平均值(男)

赛前30天 · 步频平均值(女)

跑步技术训练,进阶的关键是利用核心力量控制身体的移动,不单纯通过增加步频提速;因为过多的增加步频,反而增加了体能的消耗,经济性下降。RQ五力中的技术指标,即以配速区间1/2/3步频的“差异值”,进行跑步技术的评估。

图片来自网络,侵删

体能分析

体能值越高,代表周期训练过程中,训练量相对较大,相对规律。虽然统计数据显示,体能值“训练状态指数”,A/B组跑者,在赛前减量,让状态指数回,疲劳最低,保持身体良好的状态,参加比赛,更容易跑出好成绩。

2025北马 · 赛前体能(男)

2025北马 · 赛前体能(女)

2025北马 · RQ破三跑者体能分布

图片来自网络,侵删

赛前训练

A+/A组跑者之所以能有好成绩,都是自律坚持训练的成果,以下针对各组跑者在赛前4周,以及赛前5~12周,平均周跑量/平均周训练负荷,以及训练强度值。

2025北马 · 赛前训练(男)

2025无锡马 · 赛前训练(女)

*强度:(负荷/距离),代表每公里训练带给身体的训练负荷与刺激程度。

赛前5~12周,一般由基础期,逐步增加训练量,进入巅峰期。训练内容也由有氧训练,逐步转变为速度训练、速耐力训练。A+/A组跑者,在5~12周,平均周跑量达到90~125公里,几乎是D组跑者的2.5~3倍,但若以每公里强度来看,A+/A组跑者反而是最低的。

虽然A+/A组跑者周跑量大,但每公里强度低,身体所承受负荷,不比B/C/D组的跑者高,因此,身体能更好的恢复,也就能以更好状态进行高强度/短时间的课表。

反之,跑者容易陷入跑量焦虑,在没有规律训练计划,同时周训练量不足状态下,常常希望借助一次性的高强度或长距离,来弥补训练量不足,降低跑量焦虑,但却造成了反效果,突然的高强度/大训练量更容易受伤。因此,规律周期训练是长距离运动的重要关键与基础。

配速稳定度

北马,如前所述,天时地利,低温、无风、平缓赛道(累计爬升<90米)!

而此优势,也在跑者的配速稳定度上,明显展示出来。尤其是A+组男跑者,变异系数低至0.0091,全程匀速完成比赛。其他如A/B组跑者,后半程配速虽有些许下滑,但幅度不大,多能稳住配速直到终点。

另一方面,C组跑者过半程后,配速下滑较多,幅度都在可控范围内。但D组跑者,则在过半程后,出现了配速大幅下滑情形;这与我们先前分析心率区间变化趋势一致,配速下滑,运动强度下降,或出现走走停停情形,最终呈现在心率区间的数值下降。

整体而言,通过RQrun APP的进阶成绩预测,将当天起跑的温度、湿度与赛道累计爬升输入,可以了解对于比赛成绩的影响,更好的制订比赛策略;起跑不躁进,稳稳的启动热身,压住配速,预留充足体能,一定能微笑进终点!

2025北马 · 10K配速变化/变异系数(男)

2025北马 · 10K配速变化/变异系数(女)

图片来自网络,侵删

|

|

|